地震、豪雨と、二度にわたる災害に見舞われた輪島市町野町。被災により子どもたちの遊び場が失われた町に、チャリティイベント「Act Against Anything VOL.3『THE VARIETY 29』」の収益で子どもたちをはじめとする地域の小さな交流拠点「憩いの場」が完成しました。自らの手で力強く復興に取り組む町の方々と、その熱意に共鳴した人々が「憩いの場」に込めた想いを、本レポートでお届けします。

二度の災害が変えた町の景色

輪島市町野町は、能登半島の北東部に位置し、豊かな自然に囲まれた地域です。美しい海岸線と里山の風景が広がり、古くから漁業や農業が営まれてきた穏やかなこの町を2024年元旦の地震と、同年9月の豪雨の二度の災害が襲いました。

住宅の8割が全壊または半壊し、多くの住民が現在「団地」と呼ばれる仮設住宅での生活を余儀なくされています。震災前に約2,000人だった人口は2025年7月現在で半分以下に減り、町の至る所に大きく崩れた崖やいまだに手つかずの瓦礫が残ります。その一方で、解体され更地となった民家の跡地には夏草が腰の高さほどに生い茂り、確実に進んだ年月を物語っています。

災害は町の景色を大きく変えてしまいました。

元々大きな家が多い地域で、仮設住宅に入るために思い出の品を手放した人も少なくないという。

海底隆起により陸になっているが、元々海だった場所に作られた。

自らの力で復興と向き合う町野の人々

子どもたちの遊べる場所が失われた町に新たな遊び場と人々が集える場を作りたい。そのような想いで今回の「憩いの場」づくりのプロジェクトがスタートしました。

この「憩いの場」が作られたのは町野町唯一の診療所である「粟倉医院」跡地の一角。粟倉医院の大石賢斉医師は、発災以来、地震で全壊した医院の敷地で餅つきや「桜フェス」などのイベントを開催し、被災により大切なものを失った町の人々を元気づけています。

「医療というのは、皆が生き生きと生きていれば、そんなに必要ない分野です。町野をそういった医療が必要ない町にしてきたい。そしてこの粟倉医院を、皆が一番生き生きと輝ける象徴的な場所としていくことができれば、医療に頼らない町になっていく。僕の目標は患者さんのいない町にすることなんです。」

震災から9か月後、今度は豪雨が医院を襲います。ようやく完成した仮設の診療所は3m近く浸水し、水が引いたあとには敷地に30cmほどの土砂が残りました。大石医師は近くの中学校の保健室で診察を継続する一方で、ユンボの操縦を学び、自ら敷地の整地をはじめます。Act Against Anythingスタッフが町野を訪れた日、大石医師は「医者は副業なんですよ。」そう冗談を言うと、日焼けした顔で笑いました。

町野の人々の体と心の健康を支える、町唯一のお医者さんだ。

大石医師が大事にしているのは町が「自力」を育むこと。ボランティアや行政に依存せず、自分たちでできることはなるべく自分たちでやる。自力をつけ、自ら動くことで、町は災害前よりもさらに良い場所になるはずだと大石医師は語ります。

町野には大石医師や、「町野復興プロジェクト実行委員会」(通称 町プロ)のメンバーを中心として、自分たちの手で町をより良くしたいという人々のポジティブなエネルギーとバイタリティが溢れていました。

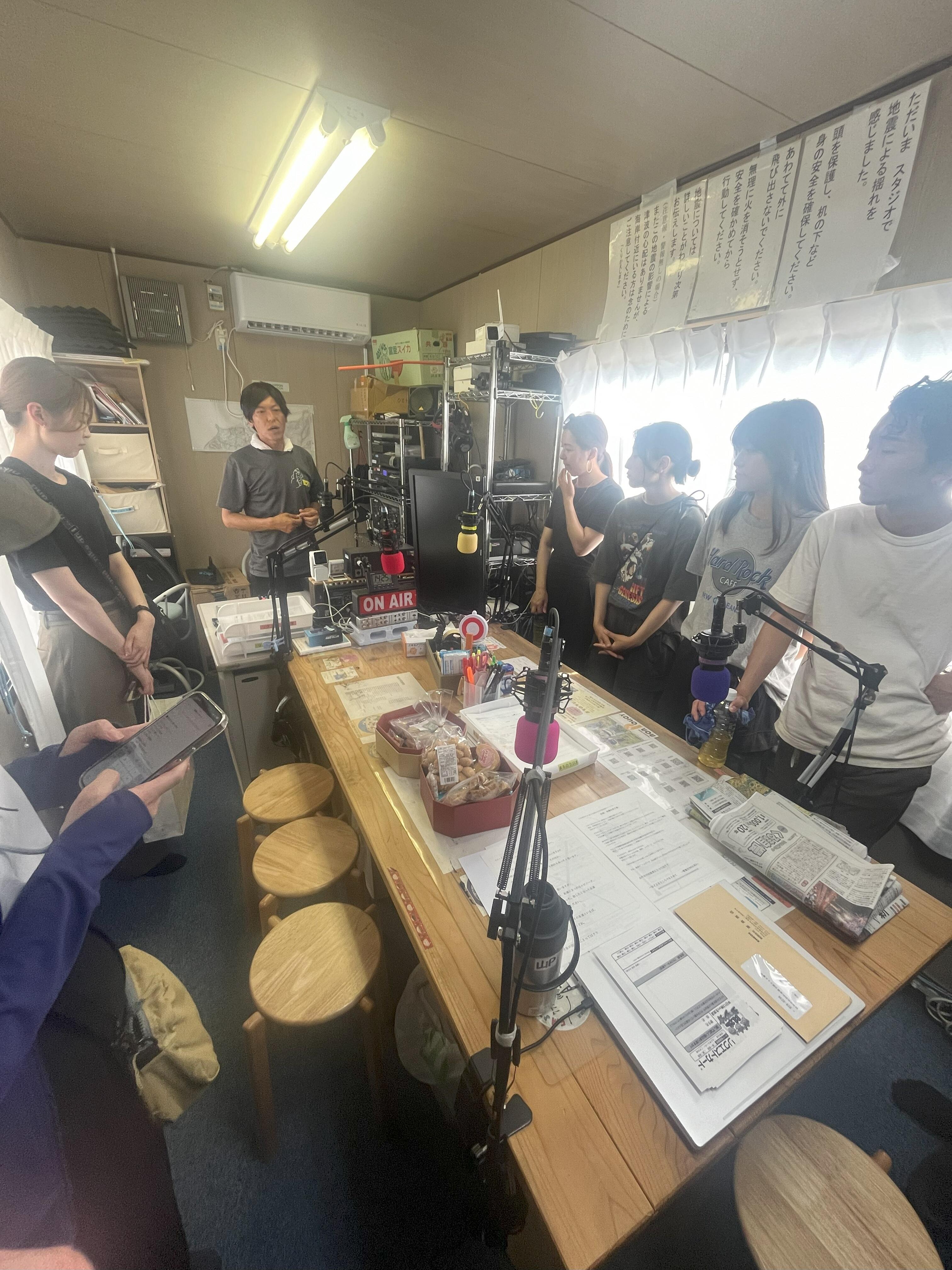

町プロは、大石医師とともに桜フェスを開催したり、私設ボランティアセンターを開設・運営したりと、町野の復興をけん引してきました。2025年7月7日には臨時災害放送局「まちのラジオ」を開局、現在は番組の企画から運営、パーソナリティまでを自らの手で行っています。

そしてそんな彼らに共鳴し全国から集う人々も、「ボランティア」「支援者」といった形式的な立場を超え、「自分がやりたいからやる」という気持ちで当事者として町の復興と向き合っている姿が印象的でした。

番組の企画から運営、パーソナリティまですべて町プロメンバーが自ら行う。

人々の想いを繋ぐ「憩いの場」

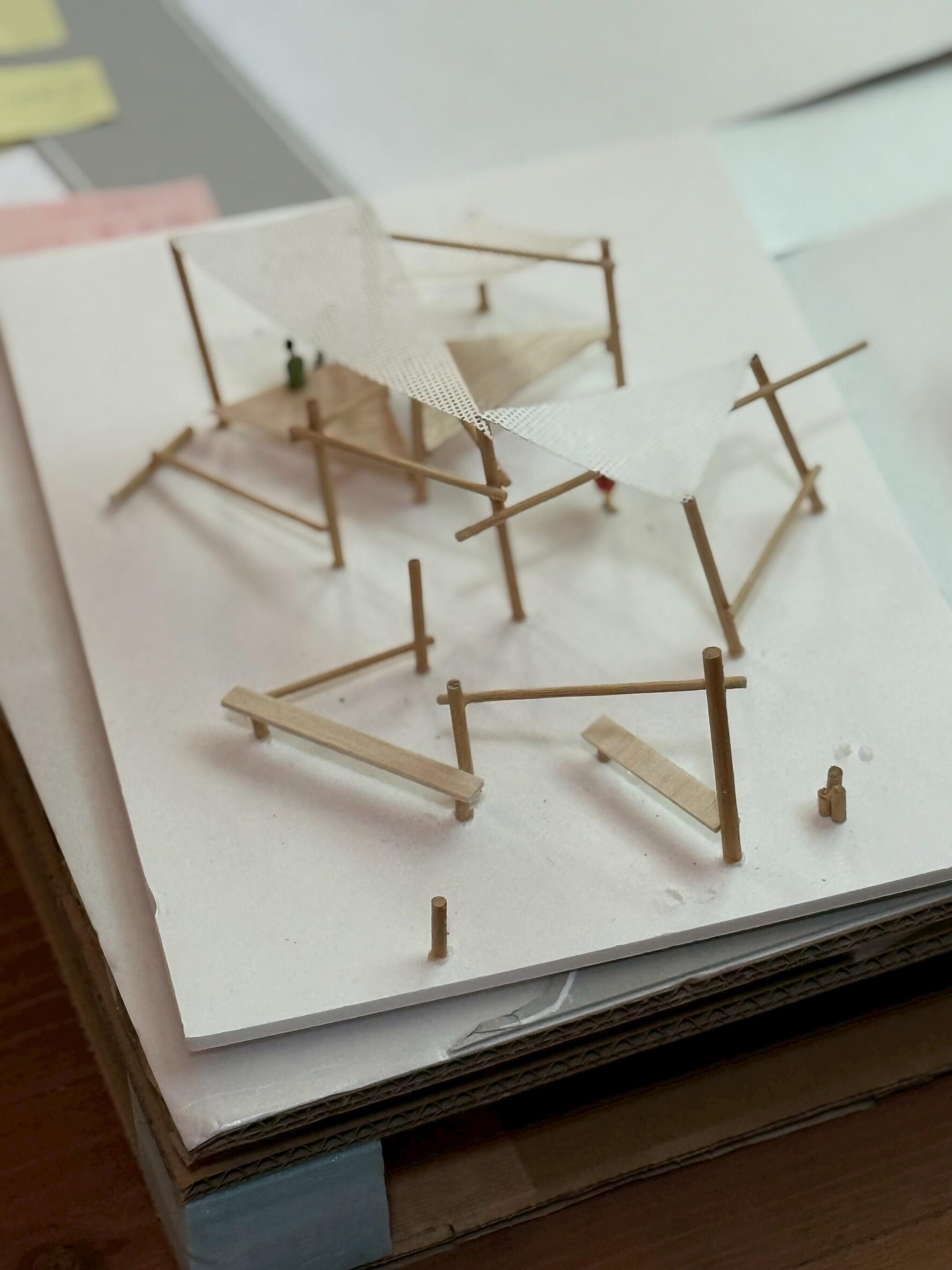

今回、「憩いの場」の監修を務めた建築家の萬代基介氏と、彼の教え子であり、実際に建築設計を手がけた東京理科大学建築学科の6名の学生たちも、町野のエネルギーに魅せられた人々でした。

また、プロジェクトの始動にあたり、中心的な役割を果たしたのが発災直後から能登で子ども・子育て家庭を支援してきた認定NPO法人カタリバです。同法人は地域でのネットワークを活かし、災害から1年半が経過した町のニーズをくみ取るべく、現地との調整を重ねました。そして大石医師を中心とする町野のメンバーと萬代氏、Act Against Anythingの想いを繋ぎ、協働が円滑に進むよう橋渡しを担ったことで、2025年5月、ついにプロジェクトがスタートします。

能登の杉材で作られる「憩いの場」は、子どもたちが自在に遊びまわることができるアスレチックであると同時に、大人が集い、憩うための場所でもあります。

実際の建築に携わるのは初めてという学生たちは、丸太の重さや大きさに苦戦しながら作業を進めます。

「木ってこんなに重いんだとか、土を掘るのはこんなに大変なんだといった身体的なところから建築を学びつつ、地元の方と対話しながら造りあげていくプロセスは貴重でした。」

奮闘する学生たちを最初は心配そうに見ていた町の方々でしたが、日に日に声をかけたり、差し入れをもってくる人も増えていったと言います。また、建設にはワークショップとして地域の人々やボランティアも参加し、子どもたちも一緒になって丸太の皮を剥ぐ手伝いをしました。

そして迎えた7月26日、ついに「憩いの場」がプレオープン。子どもたちやその保護者、お年寄りなど、長年町野で暮らしてきた人々だけでなく、災害をきっかけに町野に関わり始めた方々も含め、約30名が訪れました。

「毎日頑張っている様子を見ていたよ。お疲れ様。よく頑張ったね」と学生を労う声や、「子どもたちの元気な様子を見られて、私も元気になった。」という喜びの声。そして、「憩いの場」を楽しむ子どもたちの明るい笑い声が響きわたりました。

子どもが笑うと、周りの大人たちにも笑顔がこぼれる。

翌27日には関係者向けのお披露目会が行われ、大石医師をはじめとする町野の復興に携わる住民や、プロジェクトに携わった人々が集いました。

萬代氏は「憩いの場」のコンセプトについて「開かれた建築を目指しました。あえて未完成にしているんです。これから足りないものを町の方が足していったり、色んな人たちがアイディアを出してあって加えていってくれたらいいなと思っています。」と説明。

Act Against Anythingを代表して岸谷五朗も「皆さんの想いや願いが詰まった広場ができたと聞き、とても嬉しく思っています。子どもたちがたくさん遊び、大人の方々も交流しながら元気になれるような、素晴らしい憩いの場所になるように祈っています」と動画メッセージを寄せました。

「ここは破壊と創造が目まぐるしく行われてきた場所。不思議と人を惹きつける力があるような気がするんですよね。」という大石医師の言葉の通り、粟倉医院の跡地に多くの人たちの想いとエネルギーが集い、「憩いの場」は誕生しました。この未完の創造物は、これからさらに多くの人たちの笑顔を生み出しながら、そして能登復興の歩みを見守りながら、ゆっくりと完成していくのではないでしょうか。

建築家の萬代基介氏(前列左)や東京理科大学の学生をはじめ、町野に想いを寄せる人々が集まった。

災害で失われた町の風景が完全に元に戻ることはないかもしれません。しかし、それでも私たちは前には進むことができる。そんなことを町野で教えられた気がしました。

二度の災害を経てもなお、より良い景色を自らの手で生み出そうとする町野の人々のしなやかな強さのそばに、この「憩いの場」が寄り添い続けることができれば、と切に願います。